RAJFIRE

Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées

Un collectif féministe d’action et de solidarité avec les femmes migrantes, exilées, réfugiées.

Présentation du Rajfire

Le RAJFIRE est un collectif féministe d’action et de solidarité avec les femmes migrantes et exilées fondé en 1998 et composé seulement de bénévoles et de stagiaires, qui agit avec les femmes vivant à Paris et dans la région Ile de France.

Notre engagement se situe au carrefour de deux problématiques, celles des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes d’une part, celle des droits et de l’intégration des personnes étrangères, migrantes ou exilées, d’autre part.

Nous agissons dans ces domaines par une action de terrain (information, orientation, accueil et accompagnement des femmes plusieurs jours par semaine et, dans la mesure de nos possibilités par une action en partenariat avec d’autres associations et acteurs publics, pour faire progresser la cause des droits des femmes, dont celle des femmes étrangères, migrantes ou immigrées, demandeuses d’asile ou réfugiées, la lutte contre les violences faites aux femmes, le respect des droits humains fondamentaux sans discriminations.

Ainsi plus d’une centaine de femmes s’adressent à nous chaque année. La majorité sont originaires du continent africain. Nous accompagnons dans les démarches notamment pour :

- Les demandes d’asile : constitution du dossier pour l’OFPRA (Office français des réfugiés et apatrides), préparation de l’entretien, aide au recours à la CNDA (Cour nationale du droit d’asile) en cas de rejet de la demande initiale…

- L’accès aux droits des femmes ayant obtenu l’asile, ou des parents d’enfants mineurs ayant obtenu l’asile

- Les demandes liées au séjour : demandes d’admission au séjour faites par des femmes sans titre de séjour, problèmes liés au renouvellement du titre de séjour…

- Les procédures administratives, qui sont complexes et évolutives, et de plus en plus à effectuer en ligne (envois de dossiers par internet, prises de RV en ligne…)

- Nous pouvons aussi informer et orienter sur l’accès aux droits sociaux, à l’emploi, aux démarches à accomplir face à des violences sexistes et sexuelles, à des discriminations…

Nous effectuons une veille juridique (évolution de la législation et de la jurisprudence), une veille administrative sur les procédures dans les différentes préfectures d’Ile de France, nous rassemblons et tenons à jour une documentation…

Notre activité nous permet, grâce à ce que disent les femmes et aux interactions avec elles, d’analyser et observer les législations, les politiques d’asile et d’immigration, les oppressions qu’elles ont fui dans leur pays, celles qu’elles rencontrent ici, en identifiant par exemple des problèmes importants encore sans véritables solutions ou pour lesquels des progrès sont à réaliser.

Nous agissons dans le cadre de la Maison des femmes de Paris, espace d’initiatives et de solidarité féministes qui, outre un accueil pour toutes les femmes qui s’adressent à elle, anime des activités collectives dans de nombreux domaines : rencontres débats, évènements culturels, ateliers pour l’insertion professionnelle, accueil et accompagnement des femmes victimes de violences, etc.

Nous avons choisi que cet espace et cet accueil soient non-mixtes pour les femmes seulement, parce que les femmes, par exemple victimes de violences ou de persécutions liées au genre, ou confrontées à diverses difficultés en tant que femmes, ont besoin de ce type d’accueil pour prendre la parole plus aisément, et conquérir davantage d’autonomie et de pouvoir d’agir dans leurs démarches d’accès aux droits comme dans la construction de leur vie et de leur avenir. Il est important aussi de prendre en compte particulièrement les femmes, car bien qu’elles constituent la moitié des personnes étrangères ou immigrées, elles ont été, et sont trop souvent encore, peu visibles.

Les femmes étrangères constituent en effet environ la moitié (51%) des personnes immigrées vivant en France (c’est-à-dire des personnes nées étrangères à l’étranger, même si elles ont acquis ensuite la nationalité française : 6,49 millions selon le recensement de 2018). Les personnes de nationalité étrangères quant à elles sont 4,73 millions toujours selon ce recensement – cependant les statistiques du ministère de l’intérieur sont assez différentes, selon lui en 2021 3,6 millions de titres de séjour sont en cours de validité, et 270 000 premiers titres de séjour ont été délivrés durant l’année. Cependant les données construites à partir des titres de séjour en cours de validité ne prennent pas en compte complètement les citoyen-ne-s de l’UE, qui ne sont pas obligés de disposer d’un titre de séjour.

La part des femmes parmi les immigrés s’est accrue depuis les années 1960, car souvent les vagues d’immigrations étaient d’abord masculines. Aujourd’hui, parmi les personnes étrangères qui se voient délivrer leur premier titre de séjour en France les femmes sont environ 49%. On ne peut pas estimer le nombre d’étrangers en situation irrégulière (peut être 400 000 ?) ni la proportion de femmes parmi eux.

Ces femmes viennent de très nombreux pays, du monde entier… Certaines sont citoyennes de l’Union européenne, mais la majorité sont originaires d’autres pays, surtout d’Afrique du Nord et subsaharienne, et aussi d’Europe hors UE, Turquie, Asie centrale et orientale, Amériques. Leurs parcours de migration ou d’exil, et leurs situations (administratives, familiales, sociales, professionnelles…), sont extrêmement divers. Il y a des étudiantes, des femmes arrivées dans le cadre d’une migration familiale ou admises au séjour pour un motif familial (6 sur 10 premiers titres de séjour « vie privée et familiale » sont délivrés à des femmes en 2018), des demandeuses d’asile (33% de femmes), des bénéficiaires de la protection internationale (40% sont des femmes). Des femmes sont arrivées dans le cadre d’une migration légale, d’autres avec un visa de tourisme et tentent ensuite d’obtenir un titre de séjour, et certaines ont fait de longs trajets dans des conditions très dangereuses.

Les femmes migrantes ou immigrées sont vulnérables aux violences sexistes et sexuelles, comme toutes les femmes, dans le cadre du couple ou de la famille, et dans d’autres contextes notamment quand elles sont en situation précaire, ou sans titre de séjour. Les femmes en situation de prostitution sont très majoritairement (au moins 90%) des femmes étrangères. Les femmes qui ont un titre de séjour en raison de leur mariage (par exemple avec un homme français) courent de grands risques de le perdre en cas de séparation due à des violences, et cela malgré les dispositions introduites dans la loi pour garantir le droit au séjour des victimes de violences, mais qui ne sont que rarement appliquées.

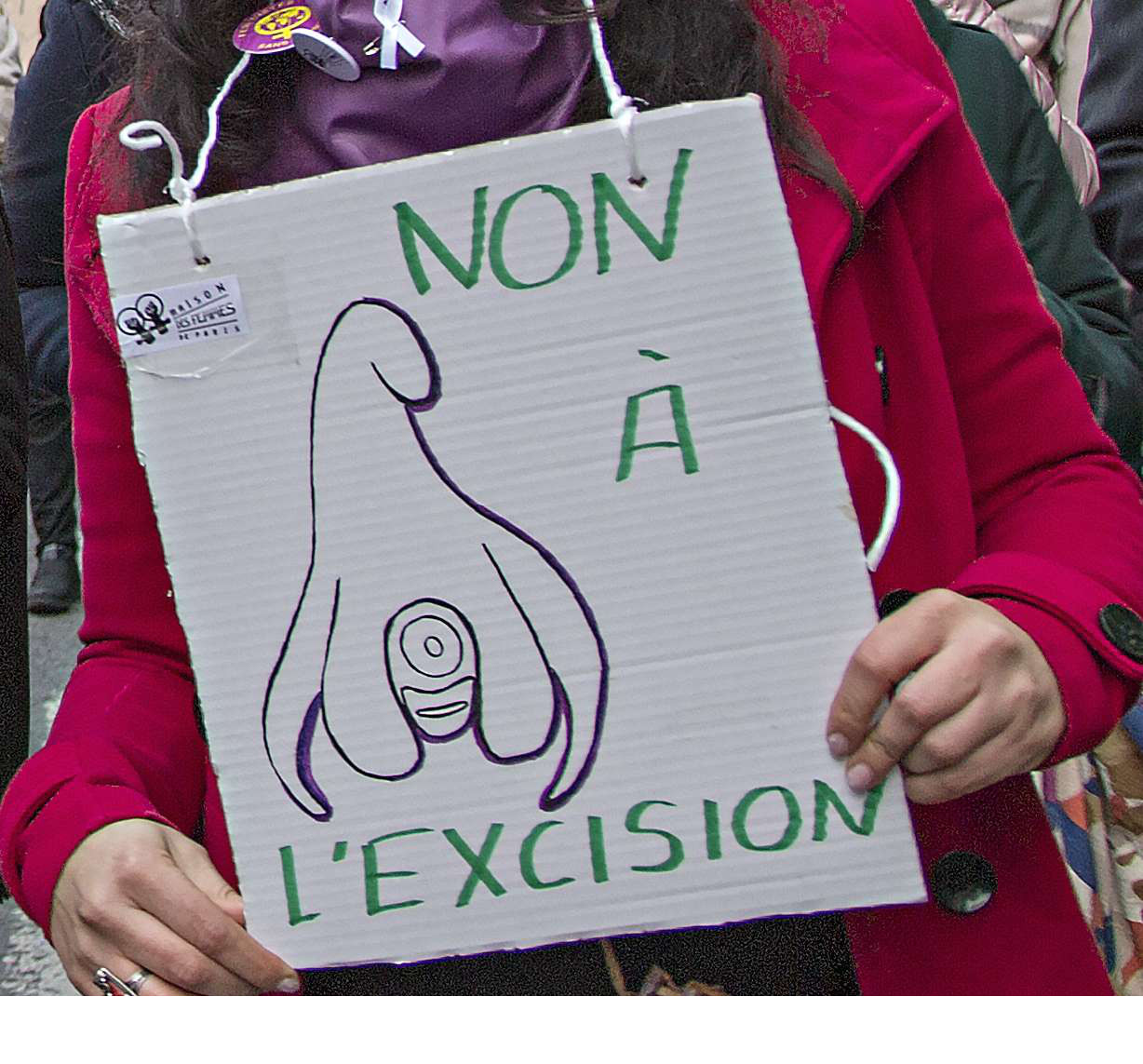

Le droit d’asile pour les personnes victimes ou menacées de persécutions liées au genre ou à l’orientation sexuelle est explicitement reconnu en France dans le cadre de l’application de la Convention de Genève, ou en raison de la prohibition des « traitements inhumains et dégradants » selon la Convention européenne des droits de l’homme. Et cela même si ce ne sont pas les auteurs de violences ne sont pas les autorités de leur État – il faut néanmoins établir que ces autorités ne les protègent pas. Il peut donc s’agir de femmes victimes de mariage forcé, de violences conjugales ou familiales, de violences sexuelles, de persécution en raison de leur homosexualité, menacées de mutilation sexuelle, victimes de la traite des êtres humains. Elles peuvent bien entendu être aussi victimes de persécutions et violences politiques, racistes ou religieuses, de violences indiscriminées dans le cadre d’un conflit, mais ces oppressions prennent souvent des formes spécifiques en raison du genre. Là encore, entre le droit et son application, il y a un écart important, et des demandes sont rejetées en raison des difficultés à se remémorer et à exprimer avec précision et cohérence des faits extrêmement traumatisants, complexes, et souvent des violences que la demandeuse d’asile a vécu dans son intimité – tels sont en tout cas les motifs allégués dans les rejets de demande d’asile.

Les femmes immigrées ont moins souvent un emploi que les hommes, ce sont souvent des emplois à temps partiel, précaires, et dans des métiers « féminisés » comme le nettoyage, les services à domicile, la grande distribution, ou encore dans de petites affaires familiales (restaurants, boutiques…) Le marché du travail est très fortement genré et ethnicisé. Comme toutes les femmes elles portent la principale responsabilité, des enfants, des tâches domestiques, ce qui constitue un obstacle à leur activité professionnelle. Leurs possibilités d’emploi dépendent aussi de leur connaissance du français, de leurs expériences professionnelles antérieures. Certains diplômes étrangers ne sont pas reconnus en France (infirmières, enseignantes…) et certaines expériences pas facilement transposables dans un autre contexte.

Présentation du Rajfire (Anglais)

La Maison des femmes de Paris

La MDF est une association féministe qui anime un espace de solidarité et d’initiative pour les droits de toutes les femmes

Accueil sur place sans RV

Mardi : 13h-17h30

Jeudi et vendredi : 11h-13h et 14h 17h30

Et par téléphone pendant ces plages horaires : 01 43 43 41 13

Pour tout contact : mdfdeparis@gmail.com

- Action contre les violences masculines faites aux femmes et aux mineures : écoute, information, orientation, groupes de parole… mdfparis.actionviolences@gmail.com

- Action insertion numérique mdfdeparis.numerique@gmail.com

- Action pour les droits des femmes sourdes (sur RV) rdv.apjs@gmail.com ou SMS 06 43 94 73 48

- Action pour l’insertion et l’emploi des femmes mdfdeparisemploi@gmail.com

La Maison des femmes de Paris accueille aussi le collectif « Les lesbiennes dépassent les frontières ». Réunion mensuelles à la Maison des femmes de Paris. Mail lesbiennesdepassentfrontieres@gmail.com

ADFEM (Action et Droit des Femmes Exilées et Migrantes)

ADFEM (Action et droits des femmes exilées et migrantes) est issu de la fusion de deux groupes : le GRAF (Groupe asile femmes) fondé en 2004, qui a publié en 2007 le guide « droit d’asile et femmes » proposant des pistes et revendications pour mieux prendre en compte ces persécutions ; et le Comité d’action interassociatif contre la double violence fondé en 2003 et qui a publié en 2004 le livre « Femmes et étrangères : contre la double violence » identifiant et analysant la « double violence » envers les femmes étrangères, violence sexiste et violence institutionnelle du fait du non respect des droits des femmes étrangères victimes de violences.

En 2008 nous avons réuni sous le nom de ADFEM ces deux initiatives car elles avaient un objectif commun et transversal, la lutte pour les droits des femmes migrantes et exilées et contre les violences faites aux femmes.

À l’heure actuelle ADFEM est composé de : Cimade Ile de France (permanence femmes et violences), FASTI (Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés), Femmes de la Terre, FNCIDFF (Fédération nationale des Centres d’informations pour les droits des femmes et des familles), FNSF (Fédération nationale solidarité femmes), LFID (Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie), RAJFIRE

Notre réseau se réunit régulièrement pour faire le point sur les législations et les réglementations, pour organiser des actions de plaidoyer, par exemple lors des débats parlementaires sur le droit d’asile et le droit des étrangers, ou en demandant des rendez-vous avec des institutions, pour sensibiliser et mobiliser en faveur du droit d’asile pour les femmes persécutées et des droits des femmes étrangères victimes de violences. Nous nous entraidons, échangeons des informations et des conseils pour nous pratiques de solidarité envers les femmes qui contactent nos divers associations.

Accéder à l’archive de notre ancien site jusqu’à 2017